令和7年秋季企画展「日常使いの近代『セトモノ』展 ~蔵に眠っていた食器~」を開催します

最終更新日:2025年11月15日

明治時代から昭和前期ごろの「セトモノ」

セトモノ(瀬戸物)は、日常で使う陶磁器全般を指す言葉として使われてきました。器の代名詞である「セトモノ」は、愛知県瀬戸市を中心に焼かれた器が広く流通したことに由来します。普段使いの器として重宝されたセトモノの中には、古くなり使われなくなった様々な器が蔵で大切に保管されてきたものがあります。

本展ではそれら近代の食器を、器種や製作技法などにより分類して展示し、また、それらの器が生産された瀬戸やその周辺地域についても触れて解説します。

人によっては懐かしく思われる器や、あまり見たことのない器もあるかもしれませんが、器約100点を展示しますので、ぜひこの機会にご来場ください。(入場料無料)

全体の展示状況

近代の器を展示しています

印判手の器

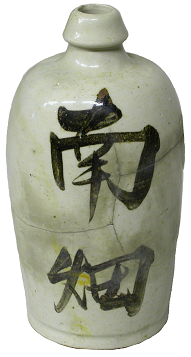

貧乏徳利

記念盃

主な展示資料

印判手の碗や皿、高田徳利(通い徳利・貧乏徳利)、瓶形徳利、クロム青磁、各種記念盃、除隊記念盃、印物の湯飲み など

印判手/型紙摺りの皿

印判手/型紙摺りの皿

印判手/銅版転写の皿

印判手/銅版転写の皿

高田徳利(通い徳利)

会期

令和7年11月15日(土曜日)~令和8年1月12日(祝日・月曜日)

午前9時~午後5時

なお、月曜日(祝日を除く)、祝日直後の平日は閉館日です。

会場

難波田城資料館 特別展示室

展示解説

日時:令和7年12月6日(土曜日)

時間:午後2時~午後2時30分(30分間)

解説者:難波田城資料館学芸員(職員)